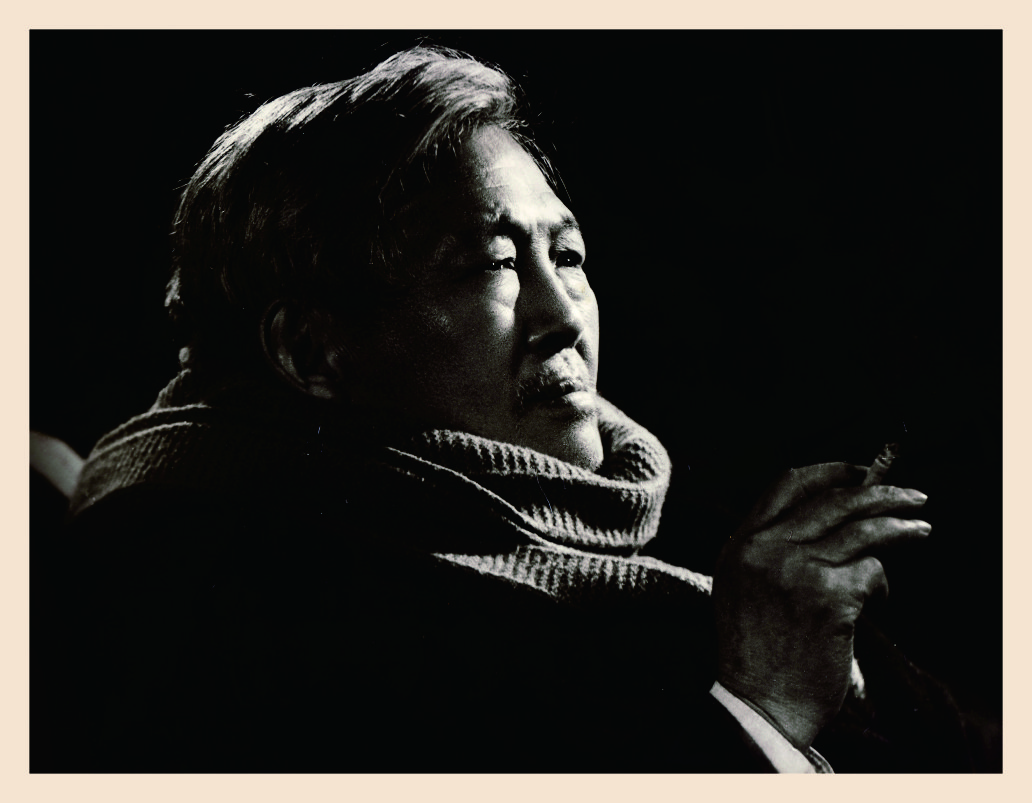

童韵樵(1918.3-1988.8),字鸿藻,别署锦香阁主,四川成都人。著名书法家、诗人。

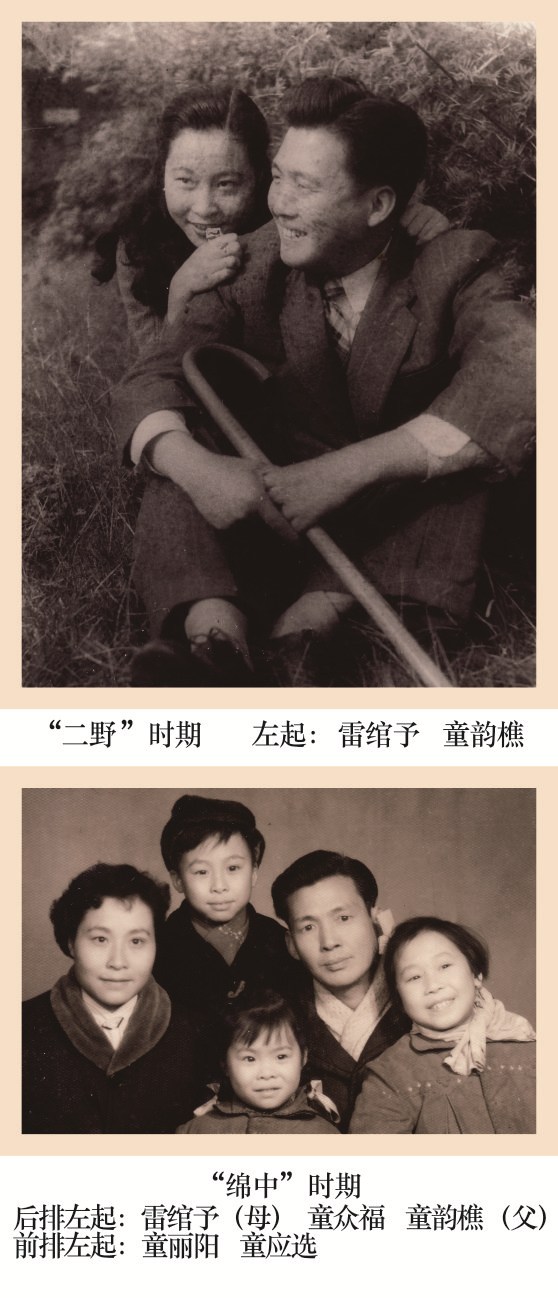

童韵樵先生,八岁习书,师从名书家饶培芝先生。1940年入昆明举办个人书法展览,便名噪一时,书艺深得云南省主席龙云先生器重,25岁被云南省府聘为书法顾问。因才学出众,1945年受云南省警备司令部霍揆彰总司令委任少将高参,长期抗战,在昆明等地无私资助流亡大学生。1947年赴南京任《新艺报》社长兼总编辑。南京解放后,与黄实先生(原《中国农民报》社长、国民党95军军长黄隐之侄)一道受中国人民解放军二野情报处处长柴成文

(解放后任中国人民解放军总参外事局局长,1955年被授予少将军衔)指派返川。任川、黔、湘、鄂绥靖公署少将高参,共同参与策反国民党95军并于1949年随95军一道在四川彭县起义。起义后加入中国人民解放军,任乐山军分区司令部作战参谋。1952年转业至眉山县文教局任创作股长,同时在眉山艺专任教。1957年调入绵阳中学任国文教师。"文革"前被打成历史反革命分子。直至1979年落实政策才得以平反并享受离退休干部待遇。

童韵樵先生自幼习书,从颜柳入笔,《麻姑坛》《家庙碑》《勤礼碑》《争座位》《圣教序》之临习逾十载,继之以上遡,直追秦、汉,潜心魏、晋,兼工诸体,二王,怀素,张旭,何道州尽在研习之列并能食古化之。终于形成其书法以二王为宗,颜柳为本,兼集诸家之长,沉雄遒劲,神完气足,潇洒飘逸而又跌宕多姿的鲜明风格。观其书作,或如行云流水,大江东去,依势附形,却有潜力内转,刚柔相济。或方圆、斜正、疾徐,又能于规矩之内满蕴新奇绝妙。字字铁划银钩,笔笔韵味无穷,真情至性,美感力度溢于字里行间,而又绝无哗众轻浮,娇柔造作之弊,实是人字俱老,炉火纯青。

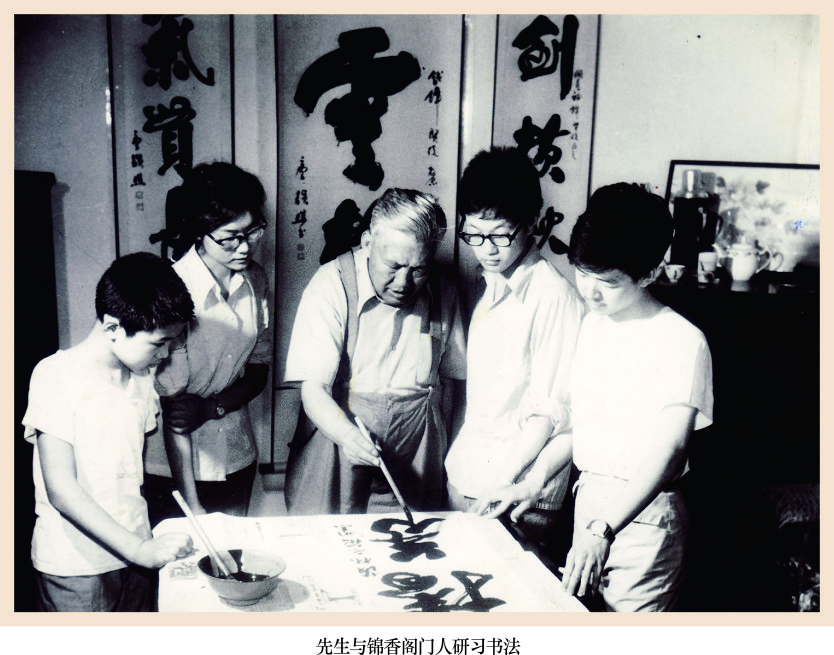

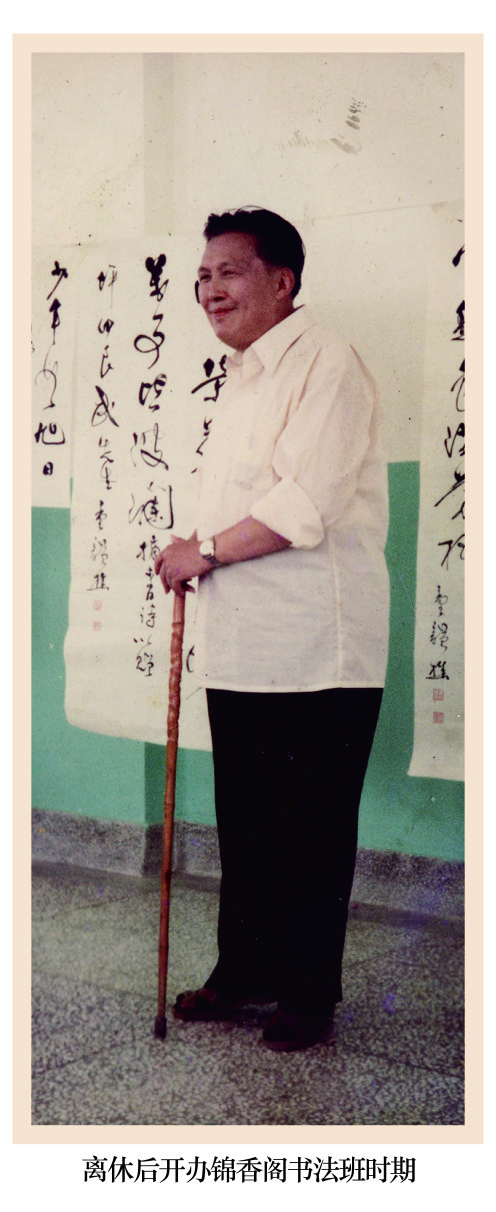

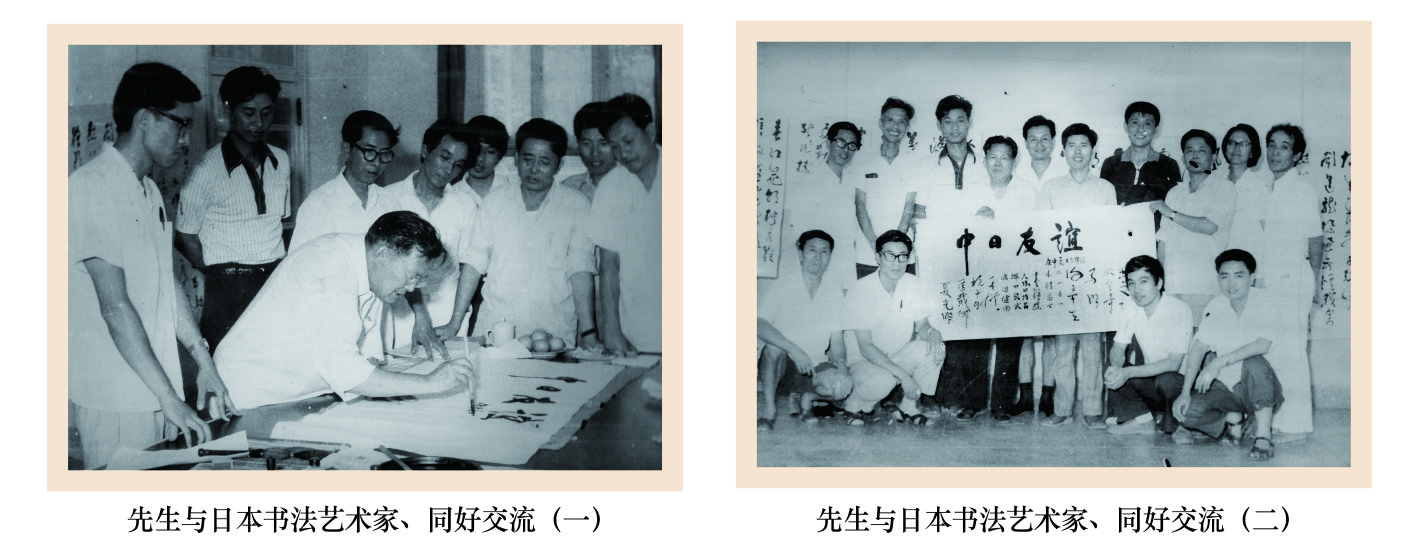

童韵樵先生新中国成立后多次在成都、重庆、昆明、南京、上海、广州举办个人书展。曾任四川省书协会员,绵阳市书协理事,四川省中山诗词书画研究社监事、《科学与艺术》杂志名誉顾问。其书作作为中南海、庐山、峨眉山、黄鹤楼、三苏祠、李白纪念馆、朱德纪念馆、四川省文史馆等多地以及日本、新加坡、德国、加拿大、美国等众多同好喜爱收藏。20世纪80年代在先生生命的最后几年,几将全部心血倾注于培养青少年书法爱好者,先后在成都、绵阳、德阳多次举办"锦香阁书法培训班",并于当时发行量颇大的《四川广播电视报》开辟书法培训讲座专栏,仅这段时间,从先生学习书法者就逾5000人,先生有诗云: "临池不觉鬓毛斑,幸得鲁公笔法传,为使新苗继统绪,愿将心血灌花坛。"

1988年8月,先生因病逝世于四川省成都市第七人民医院。骨灰安葬于成都市竹望山公墓。